尊重教师·服务教学·促进发展·提高质量

本期概要

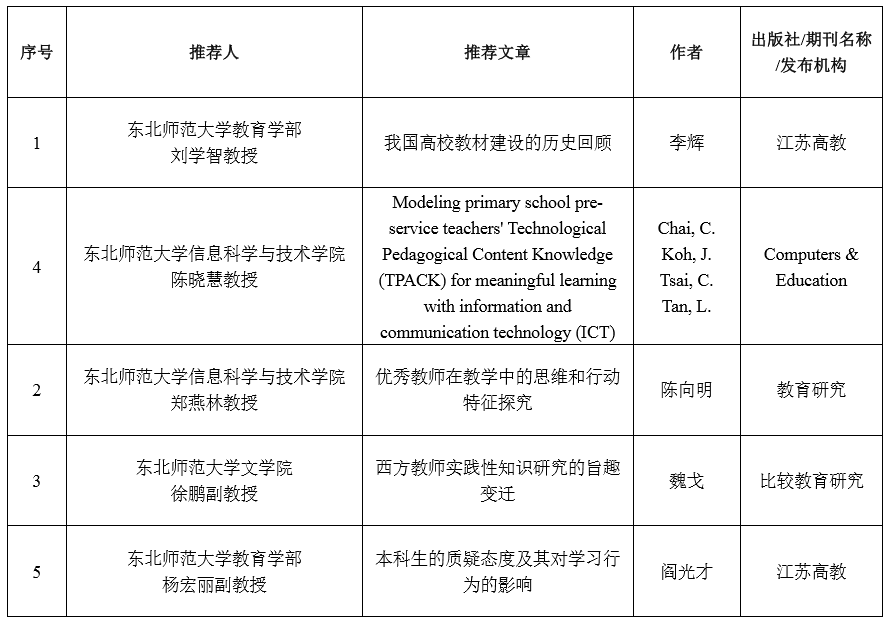

【一】

推荐人:

刘学智,东北师范大学教育学部教授,博士生导师。

推荐语:

教材体现国家意志,是培养高质量人才的重要载体。高等教育教材建设事关国家人才强国战略在高校实践场域的落实。我国高等教育教材建设走过70年的风风雨雨,取得斐然的成就。李辉撰文,以大学人才培养目标为切入点,系统阐述了建国以来中国不同时期高校教材建设的模式与特点,这对推进我国高等教育教材建设迈向新征程具有十分重大的意义。

推荐文章:

我国高校教材建设的历史回顾

李辉

西北工业大学教学研究与教师发展中心

摘要:世界高等教育的实践表明,教材是高校教学内容和教学方法的知识载体,是支撑人才培养的重要教学资源。文章以大学人才培养目标为切入点,系统阐述了中华人民共和国成立以来中国不同时期高校教材建设的模式与特点。高校教材建设是对国家意识形态战略的实践,是高等教育政治论和认识论的体现,具有鲜明时代特征的教材建设同时也在诠释和推动着不同时期教育教学的改革。

文章来源:

李辉.我国高校教材建设的历史回顾[J].江苏高教,2019(01):93-96.

【二】

推荐人:

陈晓慧,东北师范大学信息科学与技术学院教授,博士生导师。

推荐语:

本文是国际教育技术领域最具影响力的《计算机与教育》杂志发表的学术论文。作者蔡今中教授是教育技术与教师教育交叉研究领域知名学者。尽管Matthew J. Koehler与Punya Mishra教授提出了信息时代教师应具备的TPACK知识结构,但并没有明确界定结构中各类元素的量化关系。本文采用问卷调查与结构方程模型相结合的方法,在构建教师TPACK知识结构测量量表的基础上,以职前教师为测量对象,在技术整合类教师教育项目开始和结束两个时间点,分别构建了职前教师TPACK结构方程模型,首次明确界定了模型中七类元素的结构与量化关系,检验了此类教师教育项目对职前教师TPACK结构的培养效果。论文不仅提供了信度和效度较高的TPACK测量工具,而且提出了较为精准的教师TPACK知识结构发展策略,对我国职前教师培养具有指导意义。

推荐文章:

Modeling primary school pre-service teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for meaningful learning with information and communication technology (ICT)

ABSTRACT:Within the field of educational technology, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) has been theorized as a seven-factor construct to describe teacher’s integration of information and communication technology (ICT) in their teaching. However, this framework has yet to be successfully validated through survey instruments. This paper examines the construct validity of a TPACK survey that was contextualized for the pedagogical approaches employed in a 12-week ICT course designed with reference to the TPACK framework for Singaporean primary school pre-service teachers. Using this framework, the researchers were able to uncover five of the seven TPACK constructs which were a better model fit as compared with several extant studies of TPACK surveys. Using these results, pre and post- course structural equation models were constructed to explain the relationships amongst the different constructs of teachers’ TPACK perceptions. It was found that pedagogical knowledge had a direct impact on TPACK at the beginning of the course. As teachers made connections between their technological knowledge and pedagogical knowledge to form technological pedagogical knowledge during the course, the direct relation between pedagogical knowledge and TPACK became insignificant where as the relations between pedagogical knowledge and technological pedagogical knowledge, and technological pedagogical knowledge and TPACK were strengthened. The comparison between the pre and post-course models also revealed that the pre-service teachers’ perceived relations between content knowledge and TPACK changes from insignificant to significant. The implications of these findings and suggestions to improve the construct validation of the TPACK framework are discussed in this paper.

文章来源:

Chai, C., Koh, J., Tsai, C., & Tan, L. Modeling primary school pre-service teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for meaningful learning with information and communication technology (ICT)[J]. Computers & Education, 2011, 57:1184-1193.

【三】

推荐人:

郑燕林,东北师范大学信息科学与技术学院教授,博士生导师。

推荐语:

陈向明教授对教师教育尤其是教师实践有着持续深入的研究。本文仍然充分体现了陈向明教授一直重实践实证的研究风格,基于与一线优秀教师的深入对话,剖析了中国优秀教师的“个人哲学”——“教师”对他们而言并不是一个职业,而是他们的生活;是教学实践让他们成为“教师”这个“人”。思维方式上的 “天人合一”、行动方式上的“知行合一”是中国哲学,也是中国优秀教师 “学科化生活”中的“个人哲学”。中国优秀教师为促进学生主动学习的“无为”状态,创生的“点穴”“课眼”等本土化概念不仅仅体现了中国教师的育人智慧,也体现出中国教师在专业化道路上的创新发展。本文对师范院校职前教师培养与高校教师自身的专业化发展有着重要的启示意义。

推荐文章:

优秀教师在教学中的思维和行动特征探究

陈向明

北京大学教育学院北京大学基础教育与教师教育中心

摘要:通过对北京市若干中小学教师进行追踪调查发现,优秀教师表现出一种对教与学的整体性理解以及知行合一的行动样态,这些思维和行动特征组成了他们安身立命的个人哲学。中国教师本土的思维和行动特征需要得到学术界和教育行政部门的更多重视,因为这是教师针对本校具体情境对外部变革理念进行"再情境化"的必然媒介。目前我国的中小学教师需要更多整体性、情境化,甚至默会的校本专业学习途径。

文章来源

陈向明.优秀教师在教学中的思维和行动特征探究[J].教育研究,2014,35(05):128-138.

【四】

推荐人:

徐鹏,东北师范大学文学院副教授,博士生导师。

推荐语:

教师实践性知识(teacher practical knowledge)研究兴起于20世纪80年代,经由范梅南、舒尔曼、艾尔贝兹、科兰迪宁、康纳利、温鲁普等学者的奠基和推动,逐渐成为一个重要研究议题。魏戈老师多年来持续关注该议题的研究进展。他在本文中系统分析了西方教师实践性知识研究的旨趣发展脉络,比较了其中蕴含的研究立场、研究方法和研究价值。他的研究发现有助于我们把握西方教师实践性知识研究的整体图景和嬗变轨迹,触发我们深入思考教师应该如何从教育实践中完善自身的专业属性和认知图示。

推荐文章:

西方教师实践性知识研究的旨趣变迁

魏戈

首都师范大学初等教育学院

摘要:实践性知识是教师真正信奉并在其教育教学实践中实际使用和表现出来的对教育教学的认识。以"研究旨趣"统摄研究立场、研究方法和研究价值的演进脉络,发现西方教师实践性知识研究自20世纪80年代发端以来,经历了分析-理性取向、个体-经验取向、实践-反思取向、社会-文化取向等四重旨趣变迁。关注教师实践性知识的整体系统性、动态生成性与社会文化性,将成为该领域未来研究的突破点,以此增强我们对教师工作及其专业属性的再认识。

文章来源:

魏戈.西方教师实践性知识研究的旨趣变迁[J].比较教育研究,2019,41(10):45-51.

【五】

推荐人:

杨宏丽,东北师范大学教育学部副教授,硕士研究生导师。

推荐语:

大学是创造知识、产生真理的地方。批判性思维是实现创造教育的前提和基石,也是本科教学的核心素养之一。但人们在使用中经常混淆质疑、批判精神和批判性思维之间的边界。通过严谨的量化研究,作者提出,质疑、批判精神是批判思维的性向、态度和立场。并不是所有的质疑都是值得提倡的。作者提倡大学课堂应进行有条理的质疑。

有条理的质疑应是基于对知识以及有关社会观念可能存在缺陷甚至谬误的理性审视,以严谨的科学方法通过寻求经验证据来小心求证的态度。在一定意义上,我们认为正是批判性思维促使学生打开了一个个黑匣子;正是批判性思维让大学老师成为引导学生发现真理的引路人;也正是批判性思维,大学的创造之光方可熠熠生辉!

明晰了批判性思维的内涵后,又一个问题出现了:大学生对于教师、教材和科学知识的批判性思维是否具有显著性差异?什么原因导致了某种差异?让我们一起走进这篇文章吧!

推荐文章:

本科生的质疑态度及其对学习行为的影响

阎光才

华东师范大学高等教育研究所

摘要:批判性思维能力为本科教育教学所关注的核心素养,而合理的质疑与批判立场则是批判性思维的前置要件。通过调查数据分析发现,本科生对教材、教师或权威的质疑态度会促进其开放、主动和有意义的学习行为,而对科学知识确定性的质疑则具有反向效应。因此,如何呵护学生有条理的质疑精神和培养其科学素养,这是本科教与学质量提升的关键环节。

文章来源:

阎光才:本科生的质疑态度及其对学习行为的影响[j].江苏高教,2020(03):1-7.

教师教育研究院

教师教学发展中心

2020年3月7日